Retour au Sommaire général des randonnées

Randonnée massif Saint-Cyr |

Edition : mars 2012 / Maj : 2019 - portion de rando devenue impraticable

| Infos Pratiques | ||

| Carte IGN : | 3145ET Marseille Les Calanques | |

| Accès au point de départ : |  : :Bus 15 au départ de la station de métro Dromel - arrêt "La Barasse-Chouquet" Bus 40 au départ de Castellane - arrêt "La Barasse-Chouquet" Puis remontez le chemin du vallon de Chaumery jusqu’au point de départ soit 450m de route. En voiture, rejoindre le Vallon de Chaumery (13011), il se situe entre le quartier de St Marcel et celui de La Barasse, sur le Boulevard de La Barasse au niveau du Lycée Camille Jullian. Vous pourrez vous garer sur le petit parking du point de départ (à gauche après être passé au dessus du canal de Marseille) à proximité de l'entrée Est du Parc de la Forbine. [Coordonnées point de départ : 05° 28' 37" E - 43° 16' 57" N] | |

| Balisages : | PR, tracé jaune, tracé bleu et marques brunes | |

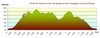

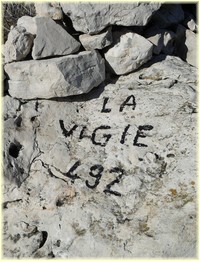

| Dénivelé : | environ 500 m. La croix de St-Marcel à 302 m. Alt. maxi = La Vigie (vestiges) à 492 m. | |

| Distance : | environ 7 km | |

| Temps de marche : | Compter entre 2h45 à 3h00 de marche en tout. | |

| Commentaires : | Avertissement : Cet itinéraire pénètre très légèrement dans la zone "ZONE DANGEREUSE" définie par la Servitude de sécurité Ar6/50/2122 du 13/01/2005 liée à la présence du champ de tir du camp militaire de Carpiagne. Cette servitude interdite l'accès à la dite zone pendant l'exécution des exercices de tirs. Plus d'info ici Parcours de pénibilité moyenne compte tenu des 500 m. de dénivelé qui sont réalisés sur une demi-journée. Randonnée en boucle dans un paysage de garrigue tout à fait envisageable en sortie familiale, à condition que les enfants pratiquent la rando. La découverte de la flore, le panorama sur La vallée de l'Huveaune et les vestiges du castrum Massiliensis (place forte médiévale de Saint-Marcel) sont autant d'éléments qui présentent de l'attrait à cette petite randonnée. Éviter les fortes chaleurs en raison de l'absence totale d'arbre et d'ombre, orientation relativement aisée avec balisage bien fait sur une partie du parcours et un sentier bien visible avec balisage ancien parfois estompé pour le reste. Évolution principalement en crête, particulièrement exposée en cas de vent frais d'hiver. | |

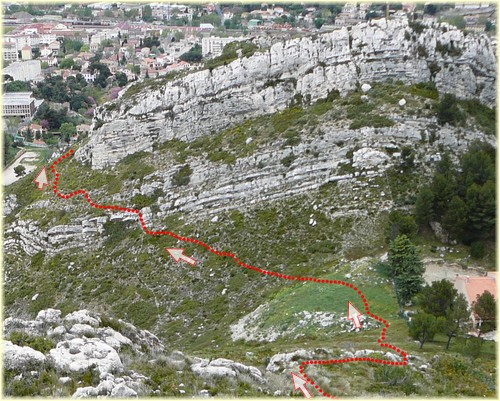

| Itinéraire : | Tracé :  Profil : Profil :  | |

| Variantes : | De nombreuses variantes sont possibles en observant la carte IGN, notamment la possibilité de monter jusqu'au sommet St-Cyr ce qui représente environ 125 m. de dénivelé positif supplémentaire et environ 30 minutes de marche pour monter au sommet et environ 20 minutes pour revenir à la vigie. | |

| AVERTISSEMENT | Le contenu de cette page est un mémento personnel dont le partage a pour seul but de témoigner de l’attrait des espaces naturels qui nous entourent et de l’intérêt de la randonnée pédestre comme moyen de les découvrir. Il ne s’agit nullement d’un guide de randonnée. D’ailleurs, la situation perçue le jour de cette randonnée a pu évoluer et pourrait ne plus correspondre à la réalité d'aujourd'hui. De ce fait, il appartient à chacun de bien préparer sa sortie. Notamment, il est recommandé de consulter la réglementation en vigueur, de s’assurer que les accès aux massifs sont toujours possibles et les sentiers toujours praticables, de vérifier l'actualité des itinéraires et les prévisions météo. Enfin, il est essentiel d’adapter le parcours à ses propres capacités et limites pour ne pas se mettre en difficulté voire en danger. IMPORTANT : Du 1er juin jusqu'au 30 septembre, l'accès aux massifs provençaux est règlementé au regard des risques d'incendie, consulter la carte d'accés au massif de la préfecture, mise à jour la veille à 18h00 pour le lendemain  consulter la page dédiée de ce site. consulter la page dédiée de ce site. | |

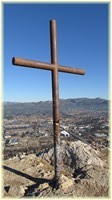

Mon mémo de rando ...  Départ - Depuis le parking, pénétrer dans le parc de la Forbine. Une signalisation typique indique que le parc national des calanques étend son empreinte jusque dans ces quartiers pourtant éloignés du littoral. Départ - Depuis le parking, pénétrer dans le parc de la Forbine. Une signalisation typique indique que le parc national des calanques étend son empreinte jusque dans ces quartiers pourtant éloignés du littoral.Le parc de la Forbine, voisin du chateau Forbin, est sur le domaine du conseil général. Il a été intégré dans le parc national à sa création en 2012. Le chateau Forbin fût la demeure de la célèbre famille Forbin. On se souvient notamment de Palmède de Forbin qui oeuvrera pour faciliter l'intégration du comté de Provence au Royaume de France en 1481. Suivre le balisage jaune/rouge du GR2013 et le bleu, sur une large piste, en direction de l'OUEST (vers Marseille).  1- Après 10 minutes de marche, à la hauteur du pylône HT (Haute Tension) situé coté droit de la piste, monter sur le talus à gauche de la piste et emprunter une petite sente qui s'enfonce dans la végétation. 1- Après 10 minutes de marche, à la hauteur du pylône HT (Haute Tension) situé coté droit de la piste, monter sur le talus à gauche de la piste et emprunter une petite sente qui s'enfonce dans la végétation.Ici, il n'y a pas de balisage, c'est un itinéraire bis pour éviter de marcher sur les pistes et chemins que je trouve bien trop larges et peu agréables. Suivre ce petit sentier qui grimpe au milieu d'une végétation de garrigue jusqu'à un autre pylône HT, le passer et, en se dirigeant vers le Sud Ouest, regagner le sentier balisé en bleu. (compter 15 minutes depuis le 1er pylône HT).  Prendre la direction du roc de la croix qui nous domine. Le sentier grimpe, se rétrécit, opère quelques virages avant que l'on n'accède à la crête (compter 10/15 minutes depuis le second pylône HT).

Loulou

|

3- Depuis le col Galvaudan, suivre la piste direction SUD EST sur 50 mètres. Au cairn situé en bordure de piste, obliquer à droite sur un sentier qui se sépare rapidement en deux directions : vers le SUD EST c'est pour rejoindre la source des eaux vives, aujourd'hui il faut prendre à droite vers l'OUEST pour gagner la ligne de crête orientée SUD OUEST qui va nous mèner à "la Vigie".

3- Depuis le col Galvaudan, suivre la piste direction SUD EST sur 50 mètres. Au cairn situé en bordure de piste, obliquer à droite sur un sentier qui se sépare rapidement en deux directions : vers le SUD EST c'est pour rejoindre la source des eaux vives, aujourd'hui il faut prendre à droite vers l'OUEST pour gagner la ligne de crête orientée SUD OUEST qui va nous mèner à "la Vigie". De là, il est possible de faire un aller/retour jusqu'au sommet St Cyr à 610 m. d'altitude, mais j'ai préféré garder cette option pour une autre randonnée dans le secteur.

De là, il est possible de faire un aller/retour jusqu'au sommet St Cyr à 610 m. d'altitude, mais j'ai préféré garder cette option pour une autre randonnée dans le secteur.

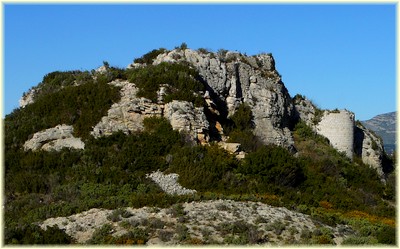

5- Ici, sur la colline Saint-Clair, subsistent, coté NORD, les surprenant vestiges du vieux Castrum Massiliensis, un témoin du passé oublié des mémoires (Voir le

5- Ici, sur la colline Saint-Clair, subsistent, coté NORD, les surprenant vestiges du vieux Castrum Massiliensis, un témoin du passé oublié des mémoires (Voir le  6- Pour finir la randonnée, redescendre vers l'EST jusqu'au boulevard de la Forbine (présence d'une citerne sur un petit parking), retrouver le balisage rouge/jaune du GR2013.

6- Pour finir la randonnée, redescendre vers l'EST jusqu'au boulevard de la Forbine (présence d'une citerne sur un petit parking), retrouver le balisage rouge/jaune du GR2013.